This file is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International license. Retrieved from Wikimedia commons on December 14th 2024. Original source : Our World in Data 2022-11-30, https://owidm.wmcloud.org/grapher/dalys-rates-from-adhd.

TDAH, amphétamines et troubles lié à l’utilisation de substance – histoire, épidémiologie et implications pour la santé mondiale des populations

Le trouble du déficit de l’attention et d’hyperactivité (TDAH) est l’un des troubles neurodéveloppementaux les plus diagnostiqués dans le monde (1). Le TDAH se manifeste par une inattention persistante, une désinhibition des comportements verbomoteurs et par l’impulsivité. Sans intervention adaptée, cette condition peut impacter le fonctionnement de ces personnes sur les plans social, personnel et professionnel (3-5). Aux États-Unis, on estime qu’environ 7.1 millions de jeunes âgés entre 3 et 17 ans avait reçu ce diagnostic en 2022 (2) alors que 15.5 millions adultes avaient reçu ce diagnostic en 2023 (5). On estime une prévalence mondiale entre 8-10% chez les jeunes et 2.5-6% chez les adultes (5-10).

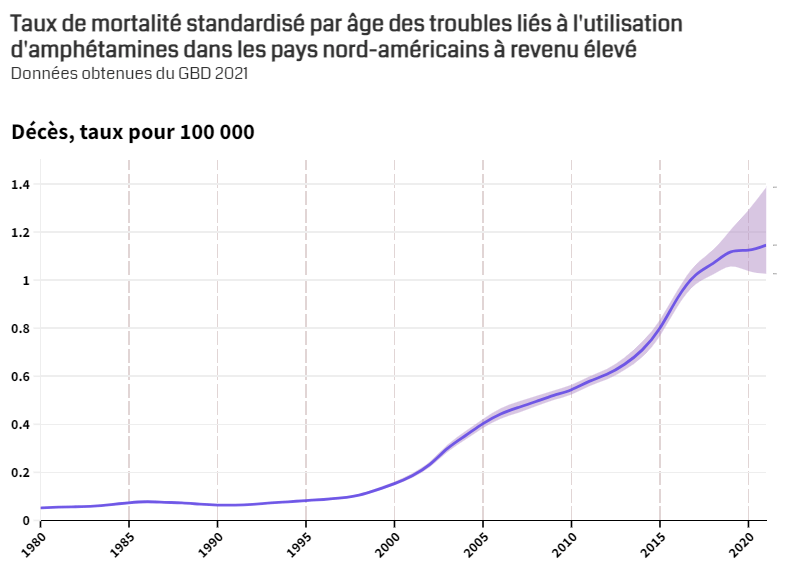

Les traitements par les amphétamines et méthamphétamines sont reconnus comme l’une des méthodes les plus efficaces pour minimiser les symptômes de cette condition. Depuis leur introduction, la prescription de ces stimulants pour le TDAH ne cesse d’augmenter à travers le monde (11). La prescription de stimulants pour le TDAH est controversée, notamment à cause de ces effets néfastes potentiels, l’absence de réel bénéfice à long-terme et des enjeux éthiques entourant l’amélioration cognitive (12-13). En effet, ces agents pharmacologiques peuvent conduire au développement d’une dépendance lorsqu’utilisés de façon contre-indiquée (14). Cependant, la prévalence actuelle du TDAH chez les individus vivant avec un trouble d’usage d’amphétamine (ATSUD) est peu documentée (15-16).

Dans le cadre d’un nouveau projet intitulé COMPASS, notre équipe évaluera la prévalence mondiale du TDAH chez les adultes vivant avec un ATSUD en réalisant une revue systématique et une méta-analyse des proportions de TDAH concomitant au ATSUD rapportées dans la littérature scientifique à travers le monde et le temps.

Article par Anne-Marie Bissonnette

Références

- Francés L, Quintero J, Fernández A, Ruiz A, Caules J, Fillon G, et al. Current state of knowledge on the prevalence of neurodevelopmental disorders in childhood according to the DSM-5: a systematic review in accordance with the PRISMA criteria. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2022;16(1):27.

- Danielson ML, Claussen AH, Bitsko RH, Katz SM, Newsome K, Blumberg SJ, et al. ADHD Prevalence Among U.S. Children and Adolescents in 2022: Diagnosis, Severity, Co-Occurring Disorders, and Treatment. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. 2024;53(3):343-60.

- Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.). 2022.

- Lauder K, McDowall A, Tenenbaum HR. A systematic review of interventions to support adults with ADHD at work—Implications from the paucity of context-specific research for theory and practice. Frontiers in psychology. 2022;13:893469.

- Staley BS. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Diagnosis, Treatment, and Telehealth Use in Adults—National Center for Health Statistics Rapid Surveys System, United States, October–November 2023. MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report. 2024;73.

- Ayano G, Demelash S, Gizachew Y, Tsegay L, Alati R. The global prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: An umbrella review of meta-analyses. Journal of Affective Disorders. 2023;339:860-6.

- Ayano G, Tsegay L, Gizachew Y, Necho M, Yohannes K, Abraha M, et al. Prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in adults: Umbrella review of evidence generated across the globe. Psychiatry Research. 2023;328:115449.

- Song P, Zha M, Yang Q, Zhang Y, Li X, Rudan I. The prevalence of adult attention-deficit hyperactivity disorder: A global systematic review and meta-analysis. J Glob Health. 2021;11:04009.

- Zablotsky B, Black LI, Maenner MJ, Schieve LA, Danielson ML, Bitsko RH, et al. Prevalence and Trends of Developmental Disabilities among Children in the United States: 2009-2017. Pediatrics. 2019;144(4).

- Collaborators GMD. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet Psychiatry. 2022;9(2):137-50.

- Chan AY, Ma T-T, Lau WC, Ip P, Coghill D, Gao L, et al. Attention-deficit/hyperactivity disorder medication consumption in 64 countries and regions from 2015 to 2019: a longitudinal study. EClinicalMedicine. 2023;58.

- Gonon F. The dopaminergic hypothesis of attention-deficit/hyperactivity disorder needs re-examining. Trends in Neurosciences. 2009;32(1):2-8.

- Safer DJ. Are stimulants overprescribed for youths with ADHD? Ann Clin Psychiatry. 2000;12(1):55-62.

- Belfiore CI, Galofaro V, Cotroneo D, Lopis A, Tringali I, Denaro V, Casu M. A Multi-Level Analysis of Biological, Social, and Psychological Determinants of Substance Use Disorder and Co-Occurring Mental Health Outcomes. Psychoactives. 2024;3(2):194-214.

- van Emmerik-van Oortmerssen K, van de Glind G, van den Brink W, Smit F, Crunelle CL, Swets M, Schoevers RA. Prevalence of attention-deficit hyperactivity disorder in substance use disorder patients: A meta-analysis and meta-regression analysis. Drug and Alcohol Dependence. 2012;122(1):11-9.

- Mikail NOURREDINE, Lucie JUREK, Benjamin ROLLAND. Prevalence of substance use disorder in adult with attention deficit/hyperactivity disorder: A systematic review and meta-analysis. PROSPERO 2024 CRD42024388211 Available from: https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?ID=CRD42024388211